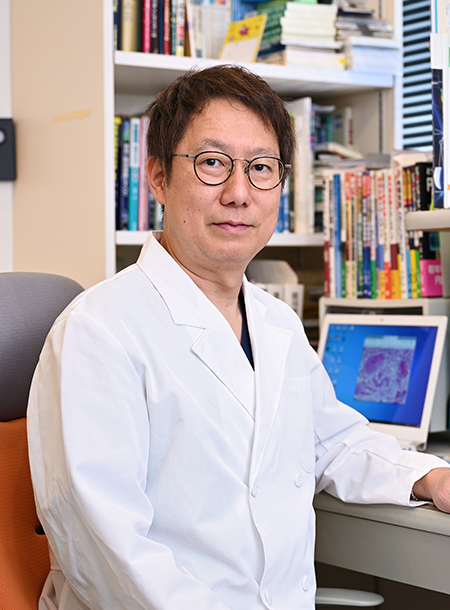

受診された方にとって最適な治療を

ご提供できる医院をめざしています

目は小さな器官ですが、その疾患はじつに多岐にわたります。当院は地域の眼科クリニックとして、あらゆる眼疾患に対応できるよう努めています。正確な診断に基づいて的確な治療を行うことはもちろん、より専門性の高い治療が必要な方のために紹介制度も充実させております。

また当院では治療だけでなく疾患予防にも力を入れております。人は外からの情報の8割を目から得ており、目の健康は生活の質を維持する上で欠かせない要素です。どのような疾患も予防と早期発見が大切です。最近、目のチェックを受けていない方や目について心配がある方は、小さなことでもご遠慮なくご相談下さい。病気の説明にはなるべく時間を取り、わかりやすく行うことを心がけています。

これからも、よりよい治療を提供するために何が大切かを考えながら、地域の方々に最適な治療を提供できるよう責任を持って診察していく所存です。